14. Oktober 2025

Fachwerksanierung: Zukunftsfit für kommende Generationen

In Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche traditionelle Fachwerkhäuser, die durch Witterung und Zeit gelitten haben. Durch eine fachgerechte Sanierung lassen sich Schäden beheben, die Energieeffizienz steigern und der ursprüngliche Charme erhalten. So bleibt Ihr Zuhause ein Stück gelebte Heimat.

Jedes Fachwerkhaus erzählt seine Geschichte – die Geschichte der Menschen, die darin lebten, und die Geschichte der Handwerker, die es erbauten. Jeder Balken, jeder Klumpen Lehm und jeder Stein trägt Spuren dieser meist Jahrhunderte währenden Geschichte. Wenn mal wieder ein Balken knarrt oder der Dielenboden knarzt, werden wir daran erinnert, dass ein Fachwerkhaus ein lebendiges Denkmal vergangener Zeiten ist. Damit dieses kulturelle Erbe erhalten bleibt, ist eine behutsame Sanierung erforderlich, die nicht nur die Substanz, sondern auch die Seele des Hauses erhält. Denn die Zeit, die Witterung und falsche Modernisierungsmaßnahmen setzen irgendwann der historischen Bausubstanz zu und erfordern eine behutsame Instandsetzung.

Fachwerkhäuser sind wahre Schätze der Baukunst

Die Sanierung eines alten Fachwerkhauses gleicht einer Zeitreise in die Vergangenheit und ist daher die Königsdisziplin des Bauhandwerks. Wir müssen lernen zu verstehen, wie die Handwerker einst gearbeitet haben, welche Ideen sie hatten, welche Techniken sie einsetzten und wie ein Fachwerkhaus im Ganzen funktioniert. Jedes Haus ist ein Unikat, daher müssen Sanierungsmaßnahmen beim Fachwerk individuell konfiguriert werden. Aus diesem Grund braucht es viel Fingerspitzengefühl, Wissen und Respekt, um die Geschichte eines Fachwerkhauses fortzuschreiben. Die Sanierung eines Fachwerkhauses ist immer ein Akt der Balance zwischen Bewahren und Erneuern.

Tradition bewahren, alte Bausubstanz retten und trotzdem Energie sparen

Bei der Fachwerkhaussanierung ist stets ein sensibles Vorgehen gefragt. Es sollten Materialien eingesetzt werden, die das Alte schützen und das Neue tragen. Viele moderne Materialien stoßen bei einer Fachwerksanierung oder Fachwerkrestaurierung schnell an ihre Grenzen. Während Beton, Zement und Polystyrol das „Atmen der Wände“ verhindern, sorgen Lehm, Kalk und Holz für ein gesundes Raumklima und den Erhalt der historischen Substanz. Die Kunst besteht darin, traditionelle Techniken mit heutigen Anforderungen zu verbinden – sei es durch diffusionsoffene Innendämmungen, energiesparende Fenster in denkmalgerechter Optik oder innovative Heizsysteme, die sich dezent in das alte Gefüge einfügen.

Vor jeder Baumaßnahme sollte der Bauzustand des Fachwerkhauses von einem Fachmann erfasst werden. Zimmermänner oder Bau- und Energieberater mit Denkmalerfahrung sind hier die richtigen Ansprechpartner. Dabei geht es in der Regel um eine Prüfung der Holzfeuchte, Statik und Tragfähigkeit sowie der Gefache, des Daches und des Fundamentes. In diesem Zuge ist es wichtig, alle Schäden und Feuchtequellen sowie die original erhaltene Bausubstanz zu dokumentieren.

Handelt es sich bei dem Fachwerkhaus um ein Denkmal, sollte noch vor jedem Sanierungsplan die Denkmalschutzbehörde eingebunden werden. Neben den KfW-Programmen und BAFA-Zuschüssen kommen meist auch Landes- oder Kommunalförderungen für eine denkmalgerechte Sanierung in Betracht. Darüber hinaus gibt es hochattraktive steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für die Kosten einer denkmalschutzgerechten Sanierung.

Fachwerk muss „atmen“ können

Bei vielen Fachwerksanierungen ist eine Kombination aus denkmalgerechter Restaurierung und energetischer Modernisierung das Ziel. Im Folgenden wollen wir beispielhaft die Möglichkeiten der Wanddämmung bei einem Fachwerkhaus aufzeigen.

Beim Wandaufbau sind alte Handwerkstechniken heute aktueller denn je. Viele moderne bauphysikalische Erkenntnisse – vor allem im Kontext des ökologischen Bauens – orientieren sich am Wissen vergangener Zeiten. So sind Materialien wie Lehm, Kalk und Holz nicht nur die Helden jeder Fachwerksanierung, sondern auch bevorzugte Baustoffe beim Bau moderner, ökologischer Häuser aus Holz. Natürliche, ressourcenschonende und diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, halten das Haus im Gleichgewicht – so wie es schon seit Jahrhunderten beim Fachwerkhaus der Fall ist.

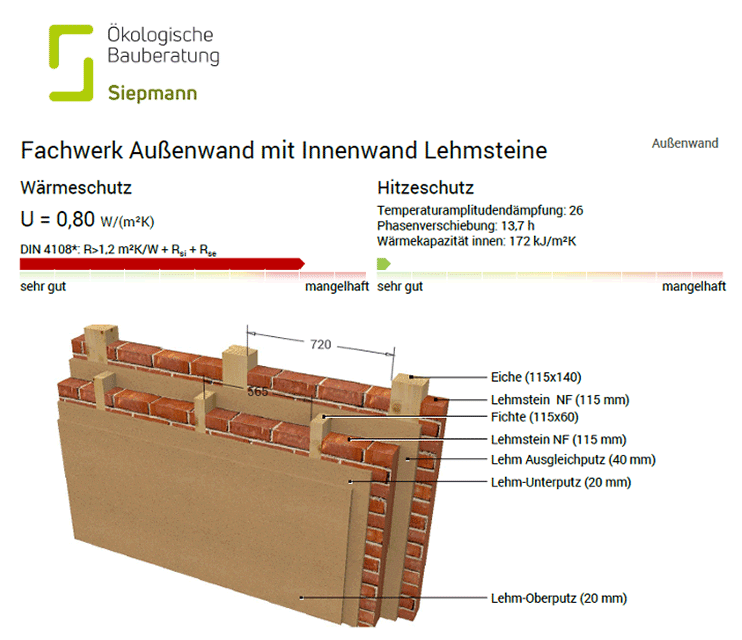

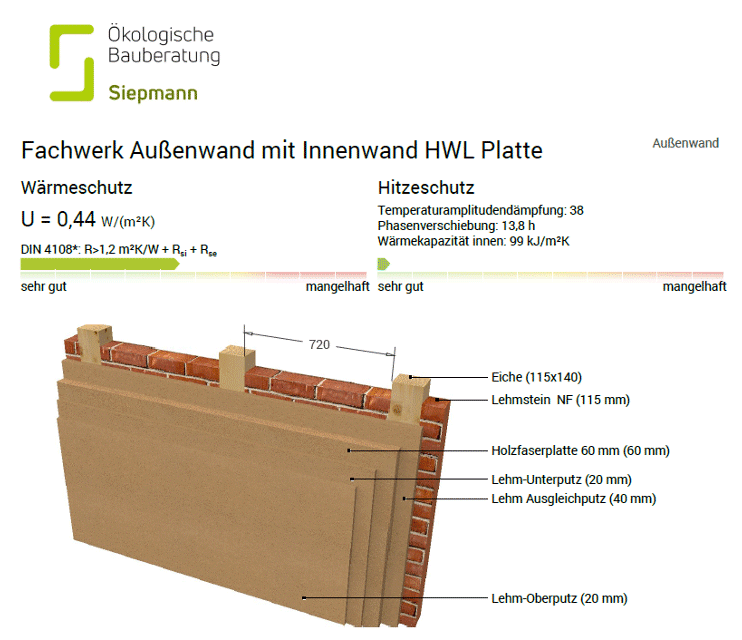

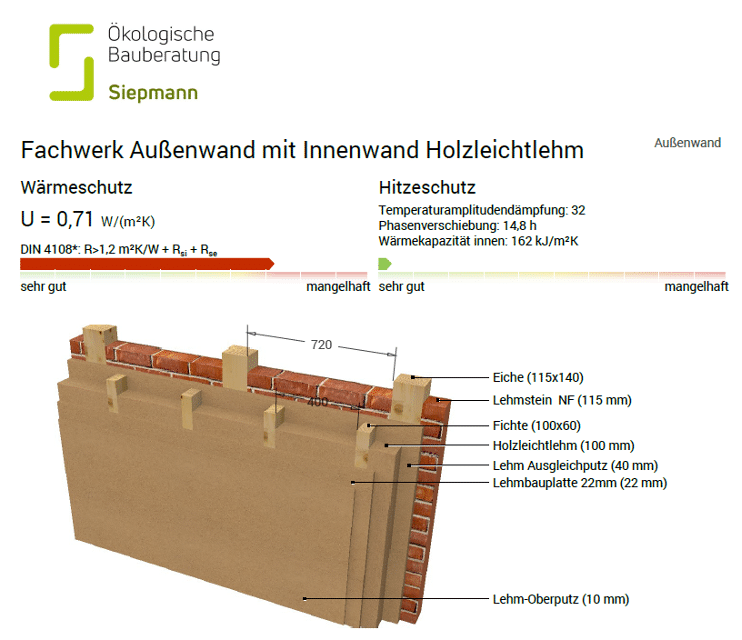

Bei denkmalgeschützten Gebäuden, die keine Außendämmung zulassen, ist eine Innendämmung mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien wie Holzfaserplatten oder Lehm empfehlenswert. Für die Sanierung der Wände beim Fachwerkhaus setzen wir daher wahlweise auf Leichtlehmsteine, Holzleichtlehm und Holzbaustoffe wie Holzweichfaserplatten, die das historische Holz konservieren und ein gesundes, ausgeglichenes Raumklima schaffen. Die Lehmsteine füllen die Gefache, schützen das Holz und sorgen gleichzeitig für ein wohltuendes, gesundes Raumklima. Im Inneren schaffen Holzweichfaserplatten und Lehmputz einen homogenen Aufbau, der atmungsaktiv, ökologisch und ästhetisch zugleich ist. So entsteht ein Zusammenspiel aus Tradition und moderner Baukultur: nachhaltig, ästhetisch und im Einklang mit dem historischen Charakter. Welche Maßnahme ergriffen wird, hängt vom Zustand und der Art des Fachwerks ab. Fachwerk darf nicht einfach so dick wie möglich gedämmt werden. Auch eine gut ausgeführte Fachwerksanierung wird daher die Dämmwerte eines Neubaus nicht erreichen.

Wie stark darf ein Fachwerkhaus gedämmt werden?

Die Stärke der Dämmung hängt von verschiedenen bauphysikalischen Faktoren wie Feuchtigkeit und Diffusion und natürlich auch vom Denkmalschutz ab. Historische Fachwerkbauten sind diffusionsoffen konstruiert. Das bedeutet, dass Wohnfeuchte in geringen Mengen in die Wand eindringen und wieder austreten kann und darf. Werden die Wände jedoch zu stark gedämmt oder wird eine falsche Sperrschicht eingebaut, kann sich Tauwasser im Holz des Fachwerks bilden. Das erhöht letztlich die Gefahr für das Auftreten von Fäulnis und Schimmel. Dabei ist die Position des Taupunkts zu beachten, die am besten in der Dämmebene liegen sollte, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und zu Wasser wird. Je dicker die Dämmung ist, desto tiefer liegt der Taupunkt im Wandaufbau und desto höher ist das Risiko von Kondensation und Feuchtigkeitsschäden im Fachwerkholz. Da jedes Fachwerkhaus einzigartig ist, sollte vor jeder Dämmmaßnahme eine genaue Berechnung des Taupunkts durch einen Bau- oder Energieberater erfolgen.

Trotz der neuen Dämmschicht sollte Wärme aus dem Inneren noch bis ins Mauerwerk eindringen können, damit Feuchtigkeit, die von außen durch Schlagregen oder undichte Fugen eingetragen wird, zwischen den Gefachen und den Balken abtrocknen kann. Beachtet man den sensiblen Aufbau einer historischen Fachwerkwand, kann der Wärmeschutz beim Fachwerkhaus erheblich verbessert werden. Diffusionsoffene Dämmstoffe schützen dann vor Hitze im Sommer und Kälte im Winter, ermöglichen aber dennoch, dass die Fachwerkwand bei trockenem Wetter nach außen und innen austrocknen kann. Das Ergebnis einer durchdachten Fachwerksanierung ist ein kuscheliges Zuhause mit Charme und Geschichte.